Les modèles d’intégration suisse ou encore scandinaves étant souvent sous le feu des projecteurs, notre groupe a décidé de se pencher sur ce qui est organisé en Belgique. En effet, on en parle très peu, et ce n’est que récemment qu’un projet de parcours d’intégration a été mentionné dans les médias. L’une des membres du groupe étant assistante sociale dans un CPAS à Bruxelles, elle nous a mises sur la piste de cette thématique intéressante puisque très peu connue.

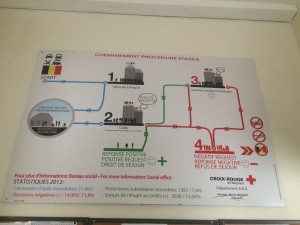

On pourrait s’attendre à ce que la Belgique, et en particulier Bruxelles, capitale européenne, soit un modèle en matière d’intégration et que des structures bien ancrées dans la société belge, spécialisées dans l’accueil des réfugiés, y existent. Après recherche, nous nous sommes rendues compte que la réalité belge était toute autre. Il existe en effet plusieurs ASBL et CPAS qui s’occupent de la question des réfugiés mais il n’y a pas une seule institution centralisée. De plus, Bruxelles et la Wallonie sont à la traîne dans le domaine par rapport à la Flandre voisine.

Après avoir insisté pour obtenir un entretien avec la première ASBL agréée proposant un parcours d’intégration, « VIA », j’ai rencontré la directrice adjointe. Cet entretien m’a particulièrement marquée puisque j’ai remis en question certaines idées reçues que j’avais, malgré ma prétendue ouverture d’esprit sur la question. Mes parents ayant eux-mêmes été réfugiés en Belgique, je me suis étonnée d’avoir certains préjugés par rapport aux personnes qui viennent trouver refuge ici. J’en suis par exemple venue à poser une question sur les dérives du système, à savoir, à demander s’il existerait un risque que les personnes qui bénéficient du parcours n’abusent des aides sociales qui leur sont accordées. Je me suis alors fait la réflexion à posteriori, que le milieu social dans lequel nous évoluons conditionne véritablement notre point de vue sur la question de l’immigration, et que si, moi, indirectement issue de l’immigration, et ayant été le témoin du parcours de mes parents, arrivais à penser à ces choses là, je pouvais d’une certaine manière comprendre la raison qui pousse certaines personnes à avoir des avis radicaux sur la problématique. C’est un paradoxe de vivre dans une société qui encourage le développement des idées reçues sur une thématique aussi délicate puisque, à plusieurs reprises dans l’entretien, la personne interrogée a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une intégration des personnes mais que c’est bien à la société d’intégrer celles-ci. La Belgique a encore beaucoup d’efforts à faire afin de pallier une immigration avec volonté de retour au pays, ce qui est à la fois une des causes et des conséquences de l’échec de l’intégration.

Cependant, en comparant l’expérience de mes parents, livrés à eux-mêmes lors de leur arrivée à Bruxelles, avec ce qui est organisé à l’heure actuelle, j’en suis venue à réaliser les progrès qui ont été faits dans le domaine. On ne pense parfois pas à l’utilité de faire apprendre certaines choses banales mais à la fois très utiles, comme l’utilisation des transports en commun, à une personne qui n’a pas grandi en Belgique. C’est notamment un des rôles de l’ASBL « Via », au delà de l’apprentissage de la langue ou de cours de citoyenneté beaucoup plus théoriques. Je suis assez optimiste quant à l’évolution de ce projet. Peut-être les réfugiés pourront-ils, dans quelques années, être intégrés au mieux dans le paysage belge, comme c’est le cas en Suède par exemple, où pour la première fois une personne directement issue de l’immigration a été élue ministre?

Emina BEKTO